10 billion yuan, the trillion-yuan energy giant wants to "create the sun"

新奧集團在河北廊坊召開會議,探討可控核聚變技術,目標是 “造太陽”。該公司在核聚變領域取得重大進展,包括新一代裝置 “玄龍-50U” 實現兆安級放電,預計 2027 年完成的 “和龍-2” 將投資約 60 億元。可控核聚變被視為未來能源方向,若商業化,預計到 2050 年市場將達 1 萬億美元。新奧的轉型引發行業關注。

7 月中旬,100 多位來自全球的科學家,在河北廊坊東北郊的一家酒店,研討如何 “造太陽”。

會議的主辦方是新奧集團(以下簡稱 “新奧”),更早時它身上最大的標籤還是 “國內頭部天然氣公司”。但它旗下此前一直很神秘的可控核聚變業務上半年接連公佈大消息,把這家傳統能源公司一下子推到了主舞台。

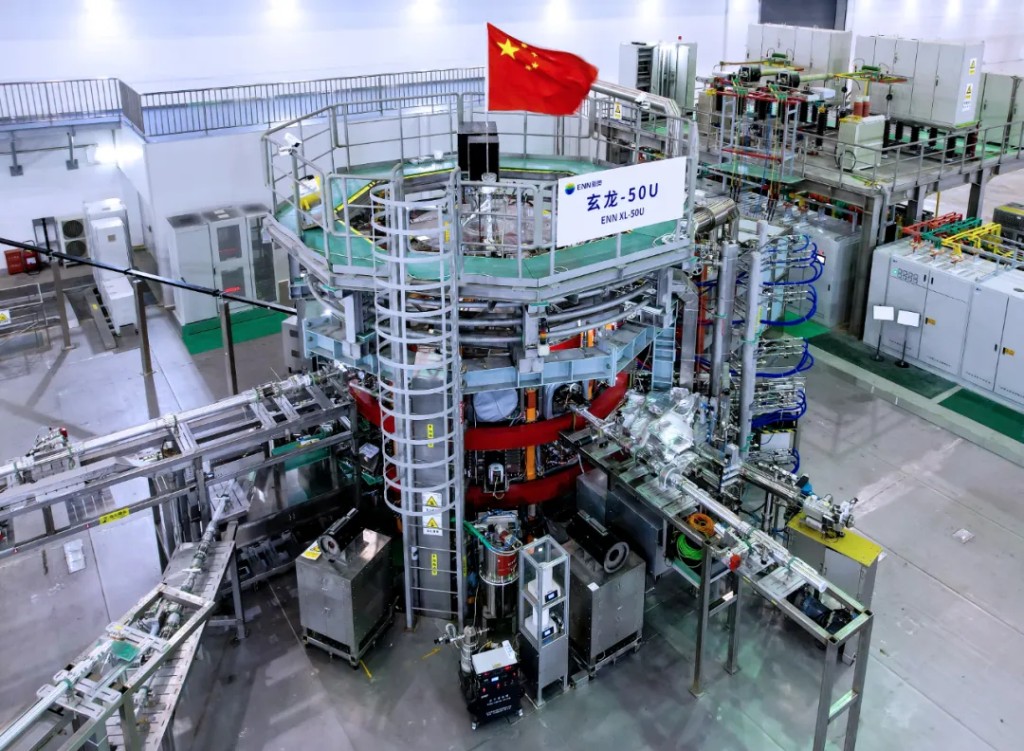

4 月,新奧的新一代可控核聚變裝置——“玄龍-50U” 首次實現了兆安級放電;5 月,這台在全球都領先的裝置,所有工程設計指標全部實現;而下一代裝置 “和龍-2” 也已完成物理設計,預計將於 2027 年建成,有媒體稱投資將達到約 60 億元。

“玄龍-50U” 實現兆安級放電

“玄龍-50U” 實現兆安級放電

因為太陽的原理就是聚變反應,所以外界常常把可控核聚變稱作 “人造太陽”。而就在 2023 年,國務院國資委明確將它視為未來能源唯一方向。根據 Ignition Research 估算,若可控核聚變完全商業化,到 2050 年將成為一個至少 1 萬億美元的市場。

形勢完全不同了,在這個過去幾十年里歐美公司領跑的賽道,太多從業者驚詫於一家主業為天然氣銷售的中國民營公司在這件事上能砸出 40 多億元。

如今整體負責該項目的新奧能源研究院(以下簡稱 “研究院”)院長劉敏勝自己都很難想象,他絲毫不介意用 “外行” 來形容 2017 年可控核聚變立項時,跟着他乾的那十幾個夥伴。

實際上,大家也是被 “逼” 到了這個境地。在研究院成立的前 10 年,主要方向是實現天然氣等傳統能源的 “低碳化”。劉敏勝很坦誠,過程經歷太多曲折,他們意識到再領先的實驗室技術創新,如果不具備市場落地性,路就不通。

這段經歷也把他磨得從科學家思維變成商業化導向。就在決定進入可控核聚變這個滿是科學家的領域時,在很長一段時間裏,他對團隊下的唯一指令就是 “手搓” 裝置,用工程的角度去解構一個高精尖的物理問題。結果反而越 “搓” 越快,行業常規 3 到 5 年的裝置建設期,他們後來甚至按月定目標。

可控核聚變一些技術路徑發展了幾十年,依然在一些核心邏輯上沒有解釋清楚,那是不是本身就有問題?當團隊在 2022 年堅決選擇聚焦氫硼聚變路線時,説服新奧創始人王玉鎖的核心依據就是商業化——氫硼聚變雖難度係數高,反應堆要達到 10 億~20 億攝氏度才能實現燃燒,但因原材料無限,在財務模型上完全算得過來賬。

“玄龍-50U” 的新進展,已經讓他們有機會討論商業化這件事了。在此之前,核聚變被行業戲稱深陷 “永遠的 50 年魔咒”——在歷史上任何一個時刻,提起可控核聚變實現的時間,永遠都是未來 50 年。

“我們現在這一代裝置可以做到 4000 萬度,大家擔心很正常,但下一代裝置的參數設計會更大幅度提升——如果做到了 10 億度呢?” 劉敏勝透露本來下一代裝置 “和龍-2” 的設計是 3 億度,現在大概率要調高了。

他也信 “天時、地利、人和”,做科研這麼久了,在狀態好的時候,一定要乘勝追擊。

就比如 4 月那次實驗,工程設計本來是 500 千安,按照新奧聚變實驗首席科學家石躍江博士的回憶,當天的實驗主題原本不是大電流,但那天等離子壁的狀態非常好,團隊臨時改變了實驗目標。

從 300 千安,一點點提到了 800 千安,整個監控室緊張得不行,大家都在討論會不會把裝置給燒了。石躍江和新奧首席科學家彭元凱一起跟劉敏勝商量,“他膽子大,説沒問題,出了問題他負責,往一兆安上推。” 實驗成功了,彭元凱回想起來説,這個決策絕對正確,當長途跋涉抵達了 “那一天” 時,就看你敢不敢做。

這個明確的拐點,極大地加速了整個進程。劉敏勝在公開場合,已不怕討論以 “2035 年” 來倒計時。在此之前,新奧還要迭代兩代裝置,在 “和龍-2” 之後的那代裝置上,要徹底實現商業化示範堆。

而就在 7 月那場會議結束不到一週,中國聚變能源有限公司掛牌成立,註冊資本高達 150 億元,股東包括中核集團、中國石油崑崙資本、上海未來聚變、中國核電、浙能電力、國家綠色發展基金等。

雖然對面站的是 “國家隊”,劉敏勝也沒有絲毫困擾。“我們根本不擔心投資資金的問題,如果一種技術路線能取得關鍵突破,讓市場投入再多資金都有可能。” 在他的世界中,可控核聚變這事太大了,他巴不得更多資源投入進來。

2024 年,劉敏勝給集團做彙報時,提出把研究院改成 “生態型研發組織”,不只靠內部,要向全球通過合作獲得更多領先的實驗平台等研發資源。“按説企業研究院很少這麼開放,我們這 300 人的團隊跟很多公司比,也比較有優勢了,但跟我們想做的那件事所需要的能力之間,差異實在太大了,我們必須 ‘借全球’。” 他説。

01 從 “低碳” 到 “無碳”

2006 年研究院剛成立時,行業覺得 “奇怪”:一個天然氣公司,技術研發的必要性是什麼?不瞭解新奧的人或許很難想象,這家收入規模超過千億元的公司有多大的危機感。

1993 年,新奧將管道天然氣引入廊坊開發區,也是它現在的總部所在地,它算是國內第一家進軍城市公用事業的民營企業。而之後發生的公共事業改革、“西氣東輸” 等,讓新奧在全國拿下上百個城市區域的燃氣經營權。

但業務蒸蒸日上時,王玉鎖提出著名的 “新奧三問”:“隨時可能受到資源制約,10 年後新奧賣什麼?城市燃氣銷售難以形成品牌,20 年後新奧是什麼?特許經營權到期,30 年之後新奧幹什麼?”

某種程度上講,成立研究院就是要回答這三個問題。雖然新奧內部對這件事沒什麼分歧點,但具體做什麼,完全沒譜,只是 “找方向” 就長達一兩年。

新奧出席由 ITER 主辦的首屆聚變實業論壇

新奧出席由 ITER 主辦的首屆聚變實業論壇

“低碳” 已成共識,王玉鎖很早就提未來能源的清潔問題,以及能源供給的安全性問題。一定程度上講,研究院的核心目標就是要研發出低碳化的能源產品。

所以很長一段時間內,團隊都在探索各種形態的固碳技術。“捕碳技術是成熟的,我們沒做,但捕完碳之後怎麼辦?要花很大的成本把它填埋,或者是固定下來,再或者是轉換,這些我們都研究過。”

固碳技術當時很不成熟,國內幾乎 “零基礎”,市面上只有幾家大體量石化公司有相關方案,都不算理想。但團隊 “信誓旦旦”,因為這是個熱門領域,很多技術路徑在邏輯上都是通的。

那時整個團隊都偏 “科學家邏輯”,劉敏勝説,新技術規劃、研發管理、里程碑管理、團隊管理等都不成熟,“所以主要的方式就是 ‘各種試’,看一個東西好,都試試,其實回頭看,有一些方向從市場邏輯上就可以被否了,但當時的能力和視野不具備。”

這種狀態一直持續到了 2016 年。這期間,研究院也早就不侷限於天然氣領域,包括光伏、生物能源、煤氣化等市面上能見到的新能源形態,均有涉及。

但內部其實已經有共識了——這些技術都不足以解決目標中的 “低碳” 問題,要麼技術效率不高,要麼體量不大,要麼無法形成絕對競爭優勢。

每年 8 月,在新奧的司慶日之後,研究院的技術大會就會緊跟着召開。2016 年的主題很明確,總結前十年,規劃後十年。

“我們成立研究院時,眼界就是把天然氣排出的二氧化碳做到更清潔,以及解決天然氣的來源問題,大的方向就是奔着清潔能源,但做了 10 年都解決不了。只能是 ‘優化’,不是顛覆性的東西。” 劉敏勝説,新的規劃不應該是 “修修補補”,“我們需要的未來能源是要提高一到兩個數量級,而不是百分之幾十的提升、今天明天就能做到的事。”

新奧管理層提出乾脆把目標更前瞻性地改成 “無碳”,這很大膽,雖然那時研究院已有些探索。“沿着之前的天然氣產業鏈走,絕無可能走到 ‘無碳’ 這一步。但如果別人把無碳做完了,那我們所謂的低碳就會被革命掉,到底是等你來革我的命,還是我先革自己的命?”

他們討論了兩個方向:一是向天上求,學習 太陽這種聚變的能源;二是從地下挖,也就是深層地熱。

其實對於這次 “大轉向”,內部的分歧並不大,更多是基於對技術能不能實現的討論。因為新奧的業務在 2016 年也有了一些變化,不只銷售天然氣,籌備很久、新奧稱之為 “泛能” 的綜合能源服務已經起勢——針對園區、樓宇等場景,從設備、軟件到服務,新奧提供一整套的解決方案。

行業當時有一種説法,“緊湊型核聚變” 可以做到一張桌子大小。“如果真這樣,就跟我們的業務完全連起來了。我們有那麼多的場景,20 年以後,設備一升級,完全實現無碳。” 劉敏勝説這就是 “分佈式能源”。

他那時在跟一個投資項目,一位美國加州大學洛杉磯分校的退休教授想做一個輪胎大小的可控核聚變裝置,內部論證感覺不錯,還專門請過來交流。他聽着感覺不大對,就申請去美國驗證,畢竟是個初始投資數億元的項目。

在美國待了一個多月,對方遲遲不讓他去實驗室,後來他也不怕得罪人,硬是對了數據,發現對方竟然算錯了。

這就是當時新奧在陌生的核聚變賽道所面臨的狀態,等劉敏勝回國之後,研究院決定自己幹。

02 “外行”

在研究院裏,劉敏勝算是最早從 “科學家思維” 中跳出來的人之一。他脾氣直,反官僚主義,用他的話説,“人緣不算好,別人一官僚,我做事就老得 ‘幹仗’。”

跟過他項目的人,對他卻很服氣。他雖然還不是研究院院長,但分管的項目是最多的,有些還是直接向王玉鎖彙報的核心項目。

他擅於在商業上閉環,腦子活絡。之前一些項目如果不準備繼續投入,就相當於 “死了”,但他會想辦法把這些業務和知識產權給 “處理” 了,還能找回一部分已投成本。

但核聚變跟之前的項目都不一樣。“以前的項目週期都很短,大不了賭兩年,即便今年項目沒有賣出錢,年終獎也會好一點,大家都願意。但核聚變不行,要 20 年、30 年,誰願意跟你幹?” 起初,劉敏勝拉的就是個 “草台班子”,早期成員如今很多都成了負責人,就是單純地信任他的研發管理領導力。

2017 年項目啓動時,團隊做不出規劃,更談不上技術路線和商業閉環,劉敏勝覺得要先把基礎能力給建起來。

但一羣 “外行”,怎麼建?實際上劉敏勝已經有了想法——手搓裝置,不斷試錯。所以,他並不是隨便拉人頭,而是從工程的角度碼齊了相關人員:從能源管理業務那裏挖系統控制人才;核聚變要用到真空技術,這跟光伏產線中的一些設備是有交集的,就從那裏挖人。

他做的第一件事就是把美國普林斯頓實驗室的專家請過來講課,講完以後他跟對方談合作:“照你的概念,我重複搭一遍行嗎?我們並沒能力提出新思路,但能把別人的思路做出來。”

“不光美國的,還有歐洲的,一家公司就重複搭一套。先照着人家,把工程幹出來,看看問題在哪,做做實驗看數據是什麼情況。” 他找到王玉鎖,提出要搭裝置,而且要搭五六套,“他問我,搭這玩意有什麼意義。我説一個團隊要想建能力,不能空口白牙地説,只能通過這個方式初步建起來。他最後同意了,沒有主席(王玉鎖)的信任和眼光,我們走不出這一步。”

起步很難,團隊連真空都不會抽,但這個過程遠比外界想象得要快。有的裝置兩三個月就 “搓” 出來了,到 2018 年,這種邊學習邊練手的狀態就基本結束了。那時,搭出來的裝置因為參數太低,物理和科研價值都很低,但這個過程讓團隊入了門。

“事後説起來都挺容易的,就看團隊的學習能力能不能提高那麼快。” 劉敏勝表示,這個階段總共花了兩三千萬元,他很自豪,因為出的成果比融資數億元的同類型公司更多。

“這哪有運氣?我們並不是從零到一的,前面做電池、新材料、儲能……研究院已經有了大量實踐了,雖然不是核聚變裝置,但怎麼組織,怎麼推進都知道,看你怎麼複用之前的經驗。”

之前的小設備在搭了五六個之後,瓶頸已經很明顯了,不足以看出未來的路線該怎麼走。2018 年 10 月,劉敏勝帶着團隊着手搭建尺寸更大的設備,依然沒有耗時太久,人數擴大了一倍的團隊十個月左右就幹完了。這個沒有配套加熱、診斷的裝置,還是個 “半成品”,但已經有了自己的名字 “玄龍-50”,算是研究院的第一個里程碑。

那時候,他也開始有意識地考慮國產化,這一代裝置的國產化率已經接近了 90%。比如在加熱裝置上,新奧當時能從三家外國公司採購,但他選擇了與國內院所合作,研究如何把原有雷達等領域的微波技術,用在核聚變裝置上,為此他們要每年付出千萬元級別的研發費用。

類似的例子還有很多,從長遠判斷,劉敏勝覺得供應鏈國產化是戰略級別的,而且一些國內公司在得知他們的願景之後,給予了很大的支持。“有一個線圈,一家公司幫我們做,在成本上跟我們計較不多。” 劉敏勝説。

03 轉向

團隊陸續加入了不少專業人士,開始向 “正規軍” 轉變,問題反而比前期更大、更多了。

劉敏勝碰上了典型的 “外行內行打架”,原有團隊更偏工程思維,而引入的專家多數在物理層面更專業。“每個都有自己的專業意見,看起來還都挺有道理,又不統一,然後還互相看不上。” 磨合過程讓他很頭疼。

這在真空技術上表現得最明顯。核聚變最後是把燃料加到一個腔體裏,需要把雜質抽乾淨,但抽到什麼程度合適?專家給了一個參數,劉敏勝隱約覺得不對,因為他們在內部試了幾次,發現根本做不到。

“專家讓做到 10 的負 8 次方帕,但實際研究時,勉強能做到 10 的負 7 次方帕。那麼大的腔體做到專家的要求,根本不可能,這是我從非核聚變專業的數據參考來的。” 為了驗證判斷,他專門從國內其他科研院所請老師過來講課,“我問人家真空要做到多少,答案是做到 10 的負 5 次方帕就可以放電了。”

劉敏勝説,以當時團隊的能力,如果堅持按專家的來,或許到現在都還沒實現。“其他的科研都不用幹了。你會發現過去好幾十年,都是在解決真空封裝問題,而不是聚變問題。最後又變成科學家思維了,希望它做得更好,但主體問題在不在這,核心攻關不應該是這個東西。”

他專門打電話給專家,“先放一放,實在不行我們再調。” 結果如他所説,真空並沒制約後續的實驗,現在做到 10 的負 6 次方帕,裝置就可以正常運行了。

“我儘量心無旁騖,先幹主體,這也導致我們有一些思路跟別家不一樣。我只做核心的,因為攻關難度已經很大了,耗資源很多。有的思路如果別家想做,我們就出研發費用,做出來了咱們一塊用就行了。” 在那個階段,劉敏勝已經在給團隊灌輸 “從商業化倒推研發路徑” 的思維方式。石躍江就提到,團隊完全瞄準商業化的方向去走,這不同於國內其他研究所,還涉及很多基礎研究。

新奧團隊之所以能把研發節奏拉起來,跟這不無關係,但也推着他們走到了一條更難的路上。

“玄龍-50” 在 2019 年正式投入使用,到了 2020 年,劉敏勝就覺得有些不對了。團隊在這套裝置上用了一些新思路,在一些單點上有突破,但更多還是在工程層面,物理設計並沒有那麼詳細。

“按這個思路往下走,在理論邏輯上並沒有講清楚,從實驗結果上也看不到明顯的進步。” 可還是有進步,他並不能直接否了,所以還在堅持用這套裝置做實驗。

但劉敏勝留了個 “後路”,他專門招了研究院的一些年輕骨幹,開放性討論之後的路線。那時研究院已經有了一些基礎,不論是專業技術,還是商業邏輯,都比最初提高了不少。這個討論持續了一年半,整個研究院相當於兩條腿走路,原有的單點突破還在進行中,而這羣年輕骨幹則是直接開闢新路。

2022 年 7 月 7 日,劉敏勝覺得該有一個總結性彙報了,他直接拋出了結論——放棄原有路線。出乎意料,大部分人都同意他,反對意見也不針對技術,更多是覺得再堅持一下,畢竟投入挺大。

“上半場講到要推翻以前的方向,大家還或多或少地有些疑惑。” 劉敏勝説,“下半場我把整個邏輯重新梳理了,我總結了團隊到底積累了哪些能力,也説新的路線跟原來有足夠的延續性,我們並沒有全錯,但要避免原來錯誤的那些部分。” 講完之後,大家基本上都同意了。

從那天起,新奧開始聚焦氫硼聚變。

04 迭代

當時,國內科研院所幾乎全是氘氚聚變方向,在國際上,趨勢也大致如此。

但劉敏勝覺得 “問題挺大”:“聚變的科研做了這麼多年,一直沒有真正商業化,説明難度肯定大,而方向性的問題或許對此影響很大。”

團隊推演過很多次,都算不過來賬。據他介紹,氘氚聚變的燃料中,氘是無限的,但氚稀缺,一克的價格 600 萬元。“即便是降到 10 萬元一克,依然沒意義。” 而且,氘氚聚變產生的中子比現在所有核裂變的中子都要高一個數量級。

氫硼聚變則完全符合商業化邏輯,原料無限,一噸也就幾千元,而且反應過程中產生的是α粒子,沒有放射性。

新奧氫硼聚變裝置中控大廳

新奧氫硼聚變裝置中控大廳

氘氚聚變最大的優勢是反應條件好實現,要求的温度比氫硼聚變低得多。純粹從科研角度講,這是個更容易實現的路徑。

“這就像你要燒煤做飯,要用打火機燒紙,去引煤,因為紙好燒,沒見過直接燒紙做飯的。這是我們跟別家最大的區別,我們做聚變,要點的是煤,而不是紙。成本根本算不過來。” 劉敏勝説。

但氫硼聚變也註定難度大,對應着巨量投入,以及極度不可控性。這個決策由一個主業並不是核聚變的民營公司提出,可想而知要承擔多大壓力。“中間有人提出偏氘氚聚變的方案,內部分歧意見也很大。你的商業就丟了,而且還不如國外做得好,得去 ‘抄’ 人家的。” 劉敏勝説。

在 2022 年 7 月的那次會議上,團隊只是推演了很粗糙的商業邏輯,沒有細化。他們對於氫硼聚變還很陌生,不知道如何定性和定量,未來的裝置要多大,功率是多少……一系列問題都是通過每兩週一次的討論不斷升級的,這一直持續到了 2023 年中。

也是在這個節點,整個研究院決定專注於核聚變,其他的賽道不再投入研發資源,因為之後將面對一場百億元級別的 “戰爭”。

劉敏勝決定上馬新裝置,並取名為 “玄龍-50U”,團隊給自己下了死命令——當年 12 月 30 日之前必須建完。

新奧聚變實驗裝置 “玄龍-50U”

新奧聚變實驗裝置 “玄龍-50U”

兩代裝置表面上看改動有限,大的改動是把磁感應強度從 0.5 特斯拉提高到了 1.2 特斯拉,以及把核心的加熱裝置換了另外一種。“第一代裝置參照的都是十幾年前的裝置,物理設計並不紮實。第二代裝置完全不一樣,工程參數升級看起來是小的,但正因為後面有詳細的物理設計,加上工程參數以後我們才能快速突破,這是核心。” 劉敏勝説,“玄龍-50U” 只花了大概兩個月就搭起來了,今年上半年,所有物理指標則全部超過了設計值。

那個階段,團隊 24 小時輪番作戰。最後到了工程實施時,劉敏勝要求技術人員跟工程人員勁往一處使,堅決避免 “兩張皮”,每天都要待在現場解決實際問題。

“玄龍-50U” 已經是全球領先的裝置之一了,項目預算也從千萬元級別到了十億元級別。團隊 “戰戰兢兢” 很正常,怕出錯,也更渴望穩妥。內部針對實驗參數爭議很大,劉敏勝想把參數設置為超過工程參數,甚至很多指標已經超過了物理要求。但在這種情況下,裝置是很容易壞的。有的外國實驗室,線圈因為調高實驗參數直接燒了,結果修了超過 10 年,到現在還沒完全修好。

“一些老科學家跟我説,要不要先保證安全。我説我寧願燒,為什麼?要是不做到工程極限,你不知道問題在哪。我當時給團隊算過一個賬,線圈全燒了肯定有損失,但如果能夠走到極端參數,給下一代參數提供更好的支撐,那省下來的可能就是幾十億元。” 劉敏勝説。

不過裝置在去年還是 “燒” 了一次,劉敏勝完全沒追責,邊分析原因,邊開始修。團隊連夜出方案,第二天就讓配套廠商進駐現場,結果兩週就修好了。

在行業共識中,新奧已經算是核心玩家之一,幾乎沒有公司或科研院所能達到它這樣的迭代速度——1 年搭建裝置,3 年便結束實驗,然後進入下一代裝置週期。更多的依然是建裝置需要 3 到 5 年,一代裝置要運行 10 年以上。

以 2035 年商業化應用落地的目標來倒推,不僅僅要解決兩代裝置的迭代,還有大量供應鏈、配套等工作,“時間很緊,每一代迭代要求都很高”。

但走到現在,無論外部競爭如何變化,他已經沒太多顧慮了。當記者問到 “新奧在聚變領域理想的生態位是什麼”,劉敏勝説,核聚變的市場規模太大了,大到幾家公司根本撐不起來,“我們只要技術水平高,不管當供應商,還是當服務商,都足夠了。”

本文作者:馬吉英、苗詩雨,來源:中國企業家雜誌,原文標題:《100 億元,千億能源巨頭要 “造太陽”》

風險提示及免責條款

市場有風險,投資需謹慎。本文不構成個人投資建議,也未考慮到個別用户特殊的投資目標、財務狀況或需要。用户應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。