This is not Internet Bubble 2.0! Citigroup significantly raises AI capital expenditure forecasts, stating that AI infrastructure deployment is "accelerating rapidly."

花旗認為,AI 基礎設施投資正急劇加速,將 2026 年 AI 資本開支上調至 4900 億美元。與 2000 年互聯網泡沫的關鍵區別在於,本輪投資有真實的企業級需求作為 “出口” 進行價值驗證。英偉達與 OpenAI 等鉅額合作項目,以及 AI 算力需求呈指數級增長,驅動了投資狂潮。

花旗集團最新研究認為,人工智能基礎設施的投資與部署正在以遠超預期的速度 “急劇加速”,這並非是 2000 年互聯網泡沫的重演,其關鍵區別在於真實存在的企業級需求為這輪投資熱潮提供了 “出口”,形成了價值驗證的閉環。

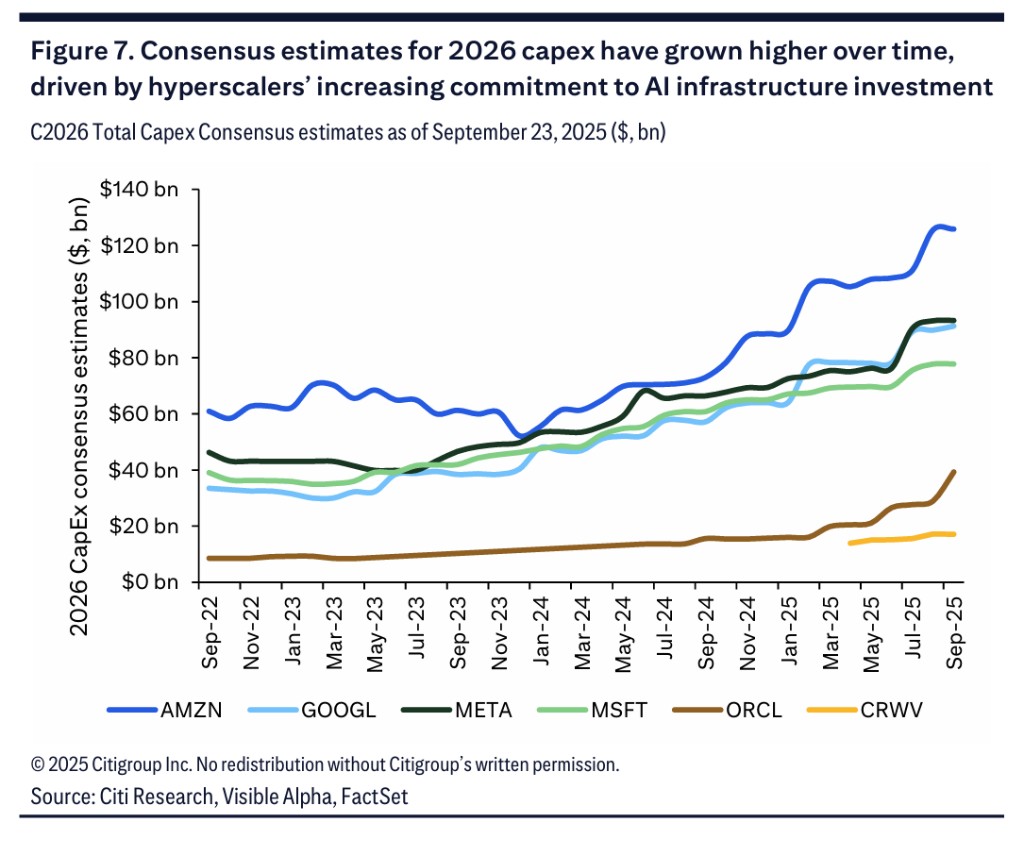

據追風交易台消息,基於這一判斷,花旗分析師大幅上調了對科技巨頭的 AI 資本開支預測,將 2026 年的 AI 資本開支預測從 4200 億美元上調至 4900 億美元。同時,到 2029 年的累計資本開支預測也從 2.3 萬億美元提升至 2.8 萬億美元。

花旗指出,上調後的 2026 年資本開支增長預期為 24%,顯著高於目前 20% 的市場共識。報告預計,各大科技巨頭將在第三季度業績指引中反映這一增量支出,整個 AI 基礎設施產業鏈,包括半導體、硬件及其他基礎設施供應商,都將從這輪加速投資中受益。

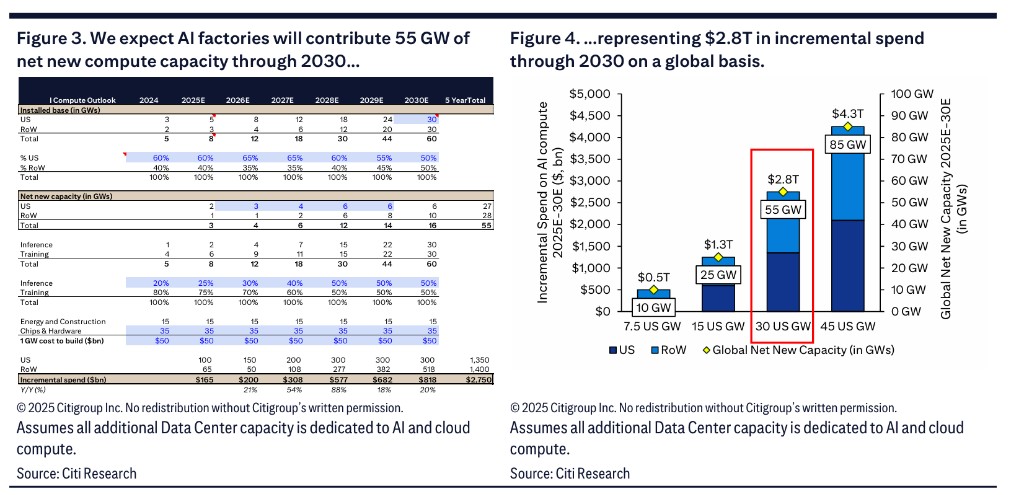

與此同時,花旗強調這輪 AI 投資浪潮與互聯網泡沫存在本質區別。當前企業對 AI 服務需求的快速增長為投資提供了"明確的外部驗證",為投資循環創造了關鍵的 “出口”。花旗估計,到 2030 年 AI 算力需求將新增 55GW 全球電力容量,帶來 2.8 萬億美元的增量 AI 算力支出。

重磅合作項目頻出,投資狂潮加速

花旗報告指出,過去幾周內,行業巨頭們的動作凸顯了 AI 基礎設施建設的規模與速度正在提升。自 9 月初甲骨文披露與 OpenAI 達成價值 3000 億美元的交易以來,市場見證了一系列重磅合作。其中包括:

- 英偉達與 OpenAI 宣佈價值 1000 億美元的合作,以部署 10 吉瓦(GW)的英偉達系統;

- CoreWeave 與 OpenAI 的合作協議從最初的 120 億美元擴大至 224 億美元;

- 微軟與 OpenAI 合作的 “Stargate” 項目持續擴張;

- 阿里巴巴則預計其數據中心容量將增長十倍,並與英偉達全面整合其 PAI 軟件棧。

花旗認為,這些動向清晰地表明,為支持企業級 AI 服務需求和 AI 實驗室的訓練能力,基礎設施投資的步伐正在急劇加快。

AI 基礎設施需求呈現指數級增長

花旗報告顯示,AI 基礎設施建設正步入加速期。據 Epoch AI 數據,自 2010 年以來,前沿模型訓練算力以每年 4.6 倍的速度增長,超過摩爾定律增速的兩倍。儘管 GPU 集羣的計算性能和密度持續提升,但硬件和算法效率改進尚未跟上這一增長步伐,導致領先 AI 超級計算機的硬件成本呈指數級增長(每年 1.9 倍),訓練功耗需求也快速攀升(每年 2.1 倍)。

花旗認為,基礎設施投資的加速,本質上是終端客户需求驅動的結果。這一趨勢在科技巨頭們最新的業績報告中已有所體現,其積壓訂單數據反映了強勁的需求。花旗預計,隨着 AthenaHealth、日立、禮來和 Wolters Kluwer 等公司的 AI 項目從概念驗證階段進入實際生產部署,這一趨勢將在第三季度的業績和指引中得到進一步確認。

此外,根據該報告的估算,全球對 AI 算力的需求到 2030 年將新增 55 吉瓦的電力容量,轉化為高達 2.8 萬億美元的增量 AI 算力支出,其中美國市場將佔 1.4 萬億美元。

並非互聯網泡沫翻版

面對如此狂熱的投資,市場普遍關心這是否會重演本世紀初的互聯網泡沫,特別是資金在巨頭之間 “循環” 的現象,例如英偉達投資 OpenAI,而 OpenAI 又是英偉達和甲骨文的大客户。

花旗報告直接回應了這一疑慮,認為當前 AI 投資熱潮與當年存在 “關鍵區別”。報告承認,vendor financing(供應商融資)的模式與 2000 年左右互聯網初創公司和網絡設備商(如 Nortel、Cisco)之間的交易有相似之處。

然而,報告強調,本輪 AI 投資存在一個清晰的 “出口”(off-ramp),即來自企業採用 AI 服務所驅動的、不斷增長的外部需求。報告指出,當時許多互聯網公司將鉅額資金用於廣告營銷,以爭奪一個 “最終根本不存在的客户”,而如今的 AI 公司擁有 “清晰可見且可靠的需求水平”。企業在知識檢索、客户服務和醫療健康等領域的實際應用收益,為這輪投資提供了 “明確的外部價值驗證”。

即便如此,報告也提示,企業在看到 AI 收益的同時,也同樣關注大規模採用所帶來的風險。