Brain-Computer Interface - Human and AI "Symbiosis"

AI 越像人類之際,人類也越像機器。大摩稱,Neuralink 等產品已讓癱瘓者用意念操控電腦,並致力於讓失明者重見光明。這個高達 4000 億美元的潛在市場正從醫療領域起步,邁向更廣闊的人機共生未來。然而,伴隨技術突飛猛進的,還有數據安全、社會公平等倫理挑戰。

本文作者:龍玥

來源:硬 AI

當人工智能(AI)讓機器越來越像人時,讓人類越來越像機器的努力也在同時發生。

據硬 AI,摩根士丹利在 10 月 8 日的一篇研報《Neuralink:你大腦中的 AI》中寫道,腦機接口(BCI)正從科幻小説走進現實,而伊隆·馬斯克的 Neuralink 正處在這場變革的風暴中心。

Neuralink 由馬斯克於 2016 年創立,其終極目標是實現人類與 AI 的 “共生關係”,以確保在通用人工智能(AGI)時代,人類不會被淘汰。然而,其短期目標則非常務實:通過 BCI 技術治療癱瘓、失明、阿爾茨海默症等神經系統疾病。

埃隆·馬斯克於今年 6 月概述了 Neuralink 的目標:

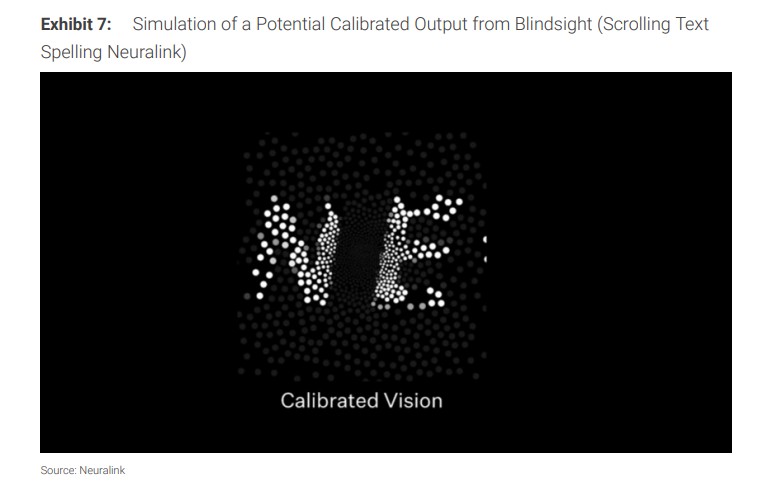

- 減輕人類痛苦: 最初,Neuralink 專注於改善患有退行性神經疾病或影響大腦的損傷的人的生活。考慮到這一點,該公司的初始產品 Telepathy,旨在讓人類與機器交互,例如機器人手/臂或鼠標光標,從而使癱瘓的人能夠更好地與計算機或周圍環境互動。該公司的第二個產品 Blindsight 也專注於這一目標,為部分或完全視力喪失的人恢復視力。

- 增強人類能力: Neuralink 的下一步將是向人類提供控制論增強。例如,雖然 Blindsight 最初將針對視力喪失者,但馬斯克和公司的最終目標是利用該技術實現超人的視覺,包括看到紅外線和紫外線。

- 理解與擴展意識: 隨着 Neuralink 實現前兩個目標,公司希望實現更哲學化的目標,即理解 “有意識意味着什麼”。

- 減輕人工智能的風險: 最終,Neuralink 的目標是實現人類與人工智能的共生——通過將人類變成能夠以與人工智能競爭的速度處理和使用信息的半機械人,有效地將所述人工智能植入人體,從而消除人工智能對社會構成的危險。在這個想象的世界裏,機器和人類將是彼此的自然延伸,而不是機器取代人類。

而腦機接口(BCI)的市場潛力巨大。根據報告,僅在美國醫療保健應用領域,腦機接口的潛在市場總規模(TAM)就高達 4000 億美元,報告甚至認為這一估計 “偏於保守”。市場將從解決關鍵醫療需求起步,逐步滲透至更廣闊的領域。

腦機接口將以醫療為 “後門” 切入市場,初期專注於幫助癱瘓、失明等神經系統疾病患者。但其長期潛力遠不止於此,將拓展至遊戲、國防、社交媒體乃至實現 “人機共生”。

作為行業先鋒,Neuralink 的技術進展迅速。報告援引公司總裁的説法,截至 2025 年 9 月,已有 12 名患者植入了其設備,年底預計增至約 25 人,且已有 1 萬人在等候名單上。

不過,市場並非一家獨大。報告指出,Synchron(採用侵入性較低的血管介入技術)、Precision Neuroscience(採用微創表面薄膜技術)等公司正採用不同技術路徑,形成了激烈的競爭格局。

醫療先行,商業化路徑漸明

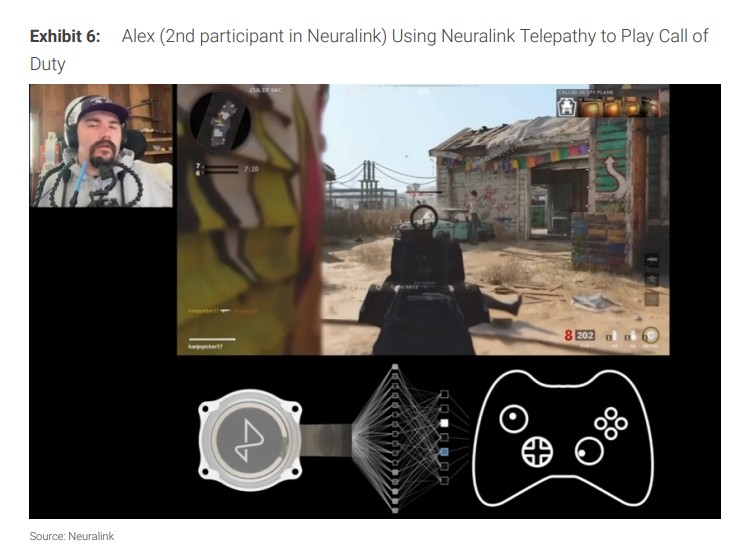

大摩認為,醫療健康是 BCI 技術最先落地的領域,也是 Neuralink 當前的核心戰略。公司的初步產品 “Telepathy” 旨在讓癱瘓患者通過意念控制電腦光標或機械臂,而第二款產品 “Blindsight” 則致力於為失明者恢復視力。

報告詳細介紹了 Neuralink 的兩款核心產品:

- Telepathy(心靈感應): 這是公司的首款產品,通過植入 N1 芯片 “讀取” 大腦運動皮層的信號,讓用户能用意念控制電腦光標或外部設備。截至 2025 年 9 月,已有 12 名患者植入,其中一位患者每週使用時間超過 100 小時。值得注意的是,其系統延遲比正常人大腦到肌肉的反應速度快約 10 倍,這意味着計算機的反應甚至快於用户的預期。

- Blindsight(盲視): 這是公司的第二款產品,旨在通過 S2 芯片向大腦視覺皮層 “寫入” 信號,幫助失明者恢復視力。與僅能讀取信號的 Telepathy 不同,Blindsight 的技術更為複雜,代表了 BCI 技術的又一次飛躍。

據一份未被 Neuralink 證實的彭博社報道,公司預計 Telepathy 將在 2029 年獲得監管批准,Blindsight 則在 2030 年推出。

Neuralink“硬核” 科技:R1 手術機器人

摩根士丹利的報告強調,Neuralink 最大的差異化優勢在於其 “深度垂直整合”。為了實現大規模應用,Neuralink 不僅自主研發核心的 N1 和 S2 芯片,還開發了專用的 R1 手術機器人。

由於植入的電極線比頭髮絲還細,人力無法完成手術,R1 機器人利用先進的成像技術,能夠自主、精準地將電極植入大腦,同時避開血管。報告透露,Neuralink 正在向下一代機器人過渡,其植入速度將提升 11 倍(從 17 秒/線縮短至 1.5 秒/線),並且大幅降低了成本,例如,每根手術針的成本從 350 美元降至僅 15 美元。

Neuralink 總裁 Dongjin Seo 向摩根士丹利表示,公司從第一天起就決定自研手術機器人,因為他們預見到,當技術推向普羅大眾時,合格神經外科醫生的稀缺將成為關鍵的規模化瓶頸。

而 Neuralink 強勁的進展正轉化為資本市場的熱烈追捧。報告指出,Neuralink 在 2025 年 6 月完成了一輪 6.5 億美元的 E 輪融資,公司投後估值達到 90 億美元,總融資額已達 13.4 億美元。投資者名單中不乏 Founders Fund、紅杉資本等知名機構。

這表明,儘管商業化尚需時日,但資本市場已對 BCI 技術的顛覆性潛力投下重注。

市場規模測算:保守估計 4000 億美元

報告對 BCI 市場進行了詳細的規模測算,並認為其在 2024 年估算的僅美國醫療保健市場 4000 億美元的 TAM(潛在市場總規模)可能仍然偏於保守。

報告將市場分為兩個階段:

- 早期 TAM(約 808 億美元): 主要針對患有嚴重上肢損傷、癲癇和抑鬱症的患者羣體。覆蓋的疾病包括運動神經元病(MND/ALS)、中風、脊髓損傷、多發性硬化症(MS)等。

- 中期 TAM(約 3174 億美元): 拓展至中度上肢損傷或嚴重下肢損傷的患者羣體。

報告預測,首個商業化 BCI 產品可能在 2030 年面市。到 2045 年,BCI 植入手術累計收入有望超過 120 億美元,這意味着市場滲透率仍處於極低水平,增長空間巨大。

羣雄逐鹿:競爭格局與技術路線

Neuralink 雖然聲名顯赫,但並非唯一的玩家。摩根士丹利的報告梳理了全球主要的 BCI 競爭者,它們採用了不同的技術路徑,形成了百家爭鳴的局面。

- Synchron: 其 Stentrode 設備通過頸靜脈植入,無需開顱手術,侵入性更低。該公司已融資 1.4 億美元。

- Precision Neuroscience: 由 Neuralink 聯合創始人創立,其設備是一層薄膜,通過微小切口放置在大腦表面,同樣是微創方案。已融資 1.55 億美元。

- Paradromics: 專注於高數據傳輸率的 BCI 設備,已融資 9700 萬美元。

- Merge Labs: 由 OpenAI 首席執行官山姆·奧特曼(Sam Altman)領導,探索使用超聲波的非侵入性技術,目前仍處於 “隱身模式”。

- 中國玩家的雄心: 報告特別提到,中國正在大力投資 BCI 行業,目標是到 2030 年培育出 “兩到三傢俱有全球影響力的領軍企業”。

從腦電波到 “心” 之所向

BCI 並非一蹴而就,其發展歷程可追溯至一百年前。根據報告梳理,這段歷史始於 1924 年,德國精神病學家 Hans Berger 首次記錄到人類大腦的電活動,即腦電圖(EEG)。

在隨後的幾十年裏,研究逐步深入。20 世紀 70 年代,加州大學洛杉磯分校的 Jacques Vidal 首次在科學文獻中引入 “腦機接口” 一詞。1988 年,研究人員首次實現了通過非侵入式 EEG 控制一個實體機器人。

進入 21 世紀,隨着 “BrainGate” 等項目的出現,研究人員成功讓癱瘓患者通過植入式 BCI 控制機械臂完成喝咖啡等複雜動作,為該技術的臨牀應用奠定了基礎。

如今 Neuralink 等公司的突破,正是建立在這一系列漫長而紮實的科學探索之上。

技術與倫理的 “雙刃劍”

在通往未來的道路上,BCI 技術也面臨着嚴峻的挑戰和風險。報告指出,Neuralink 的侵入式手術本身就帶有固有的神經外科風險。其首位人類患者 Noland Arbaugh 在術後一個月曾出現 85% 的電極線脱落問題,儘管後續通過軟件更新恢復了部分功能。

此外,更深層次的風險在於數據安全和倫理困境。

報告警示,BCI 收集的神經數據高度敏感,若無妥善保護,可能被惡意行為者用於讀取意圖甚至操縱行為。從社會層面看,BCI 技術可能加劇不平等,催生出一個能夠負擔得起認知增強能力的 “神經精英” 階層,這引發了廣泛的倫理關切。

這些挑戰意味着,BCI 的商業化之路不僅是技術競賽,更是一場關於監管、安全和公平的深刻考驗。

本文來自微信公眾號 “硬 AI”,關注更多 AI 前沿資訊請移步這裏