“亞太 AI 製藥第一股” 遞表港交所:英矽智能不願只做 “賣水人”?

足具想象空間

在 AI 技術景氣度居高不下的當前,首款由 AI 參與研發過程的藥物的臨牀進展正激起市場狂歡。

日前,生成式 AI 製藥企業 InSilico Medicine Cayman TopCo(下稱 “英矽智能”)宣佈,自主研發的抗纖維化小分子候選藥物 ISM001-055 已完成 2 期臨牀試驗的首批患者給藥。

作為英矽智能的核心藥品,ISM001-055 的靶點發現和分子設計均是利用其核心平台 Pharma.AI 完成。

在此之前,Exscientia(EXAI.O)等企業也曾推出 AI 藥物,但均未能進入 2 期臨牀試驗。

此番英矽智能的更進一步亦讓市場重新審視 AI 製藥的潛力。

6 月 27 日,英矽智能已向港交所遞交 IPO 申請,有望成為 “亞太 AI 製藥第一股”。

值得一提的是,在英矽智能的藥物開發應用程序上,已集成了對 ChatGPT 的 LLM 模塊的功能。

目前英矽智能的主要收入來自為藥企提供研發服務和 AI 軟件的授權。報告期內收入規模仍相對有限——2021 年、2022 年營業收入分別為 0.05 億美元、0.30 億美元,同期淨虧損分別為 1.31 億美元、2.22 億美元。

未來伴隨着自研管線的推進,英矽智能有望實現多元化的收入來源。

時間縮短超 7 成

ChatGPT 所引發的 AI 熱潮席捲了資本市場,AI 製藥正成為熱門的投資賽道之一。

據 AI 諮詢機構 Deep Pharma Intelligence 統計,截至 2023 年 3 月末,全球 AI 製藥企業的投資總額已達到 593 億美元。

在藥物發現階段,AI 製藥可以大幅加速靶點發現和分子生成。

“靶點發現階段,可通過機器學習解碼蛋白質原始信息中關鍵特性,精準預測蛋白質結構。此外通過深度學習患者樣本的基因組學、蛋白質組學、代謝組學等數據,分析疾病與非疾病差異,有助於尋找對疾病產生影響的蛋白質。” 民生證券醫藥行業首席分析師王班對信風(ID:TradeWind01)解釋稱。

如今亞太地區或將迎來首家 AI 製藥的上市公司。

6 月 27 日,生成式 AI 製藥企業英矽智能向港交所遞交 IPO 申請。

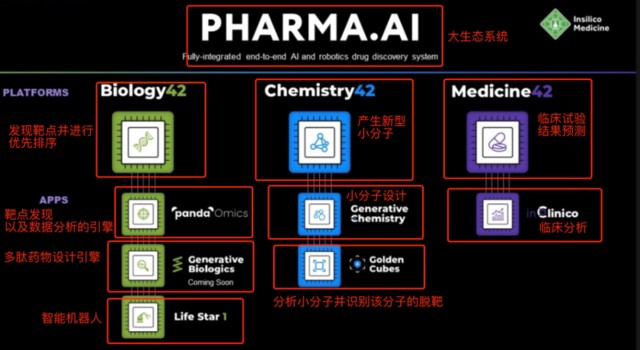

作為一家聚焦 AI 藥物發現及開發階段的生物科技企業,英矽智能自主研發的 Pharma.AI 平台能夠快速發現新靶點(包括在以前無法治療的靶點),高效生成候選藥物,並預測候選藥物的臨牀成功可能性。

招股書顯示,在過去製藥行業早期藥物發現階段中,從項目啓動到臨牀前研究平均耗時 4.5 年,但英矽智能的 AI 平台可以將這一時長縮短至 12 個月。

這無疑大大提高了藥物研發的效率,同時在一定程度上解決了創新藥行業內卷的 “痛點”。

“因為發現一個有效的靶點難度實在是太高了,所以大家才會在同一個靶點一直卷。AI 提高了靶點發現的效率以後,或許可以緩解整個行業的內卷困境。” 北京一位創新藥行業的人士對信風(ID:TradeWind01)表示。

目前英矽智能的在研管線已涵蓋 29 個藥物靶點。其中靶點為 TNIK 的候選藥品 ISM001-055 是全球首款由生成式 AI 完成新穎靶點發現和分子設計,並已進入 2 期臨牀試驗階段的藥物。

TNIK 正是英矽智能利用自研的 Pharma.AI 平台識別新型抗纖維化的靶點,而 ISM001-055 的研發從疾病假設形成至 1 期臨牀試驗僅耗時 30 個月。

“我們使用 PandaOmics 識別 TNIK 及 Generative Chemistry 以指導針對 TNIK 小分子候選藥物的設計及測試。” 英矽智能指出。(注:PandaOmics、Generative Chemistry 均為 Pharma.AI 平台下的應用程序)

其中,用於藥物開發的應用程序 PandaOmics 內部還集成了 ChatGPT 的 LLM 模塊,並形成了獨立的 “ChatPandaGPT” 功能,其可以通過簡單的提問方式訪問 PandaOmics 的數據庫,併為用户提供更為通俗易懂的答案。

“與標準的 ChatGPT 相比,對 ChatPandaGPT 的查詢在目標識別和疾病假設生成方面為受試者提供了更相關的結果和更高的準確性。” 英矽智能指出。

儘管生成式 AI 在藥物發現具備種種優勢,但有創新藥人士向信風(ID:TradeWind01)指出,目前在大分子藥物的研究中仍具有一定侷限性。

“比如我們提出一個靶點,AI 算出來 10 個分子,也不知道哪個分子最好,都得我們自己做驗證,所以在大分子藥物開發方面的幫助有限。” 上海一家創新藥從業人員對信風(ID:TradeWind01)表示。

此次英矽智能推進速度較快的核心藥品 ISM001-055 正是小分子藥物。

但有業內人士對此提出了不同意見。

“AI 做小分子和 AI 做大分子都是使用機器學習為基礎,但前者偏重於化學結構訓練和生成,後者偏重於蛋白序列的訓練和預測。” 上海一家 AI 製藥企業的從業人員向信風(ID:TradeWind01)解釋稱。

招股書顯示,英矽智能仍未推出用於大分子藥物開發的應用程序,目前其被廣為熟知的是以生成式人工智能做靶點發現和小分子化合物結構生成和設計。

不過今年 5 月英矽智能創始人兼首席執行官 Alex Zhavoronkov 在美國波士頓舉行的蛋白質療法與細胞工程大會(PEGS)上,首次介紹了 Pharma.AI 平台下的新引擎 Generative Biology,該引擎有望被用於多肽藥物設計。

如此來看,英矽智能的 Pharma.AI 平台在靶點發現、小分子以及大分子藥物設計、臨牀預測等板塊基本趨於完善,這或許正是多路資本共同押注的原因之一。

截至申報前,藥明康德(603259.SH)、啓明創投、淡馬錫間接控制的 Palace Investments Pte. Ltd.分別持有英矽智能 6.45%、5.76%、6.07% 股份。

AI 製藥的野心

目前英矽智能的收入分成藥物研發服務以及生成式 AI 平台軟件許可兩大部分。

基於生成式 AI 平台為製藥企業提供藥物研發服務是英矽智能主要收入來源,2022 年創收 0.29 億美元,佔比為 95%。

英矽智能的主要收入或仍是來自知名藥企。

“根據 2021 年報告的銷售額,我們目前與全球前 20 家制藥公司中的 10 家合作。我們的戰略伙伴通常利用我們的技術和開發能力來補充和加快藥物研發及開發工作。” 英矽智能表示。

大藥企在 AI 藥物研發的支出上並不吝嗇。

英矽智能未來兩筆較大的收入源自復醫藥(600196.SH)、賽諾菲(SNY.O)。

2021 年 11 月,英矽智能與復星醫藥子公司復星實業(香港)有限公司達成一項關於小分子化合物開發的協議,後者將根據項目所達到的里程碑付款,英矽智能最高可獲取 0.82 億美元的收入。

2022 年 10 月,英矽智能與賽諾菲子公司 Genzyme Corporation 簽訂了關於開發候選藥物的協議,交易金額最高可達到 12 億美元。

值得注意的是,在與賽諾菲的合作中,英矽智能所能得到的絕不僅是藥物開發的收益,還有藥物上市後的銷售分成。

這或許正是英矽智能的 “野心”:從合作方處獲取銷售分成、自研管線上市收入,這意味着英矽智能並不會只做 AI 藥物研發的 “賣水人”,而是能夠在潛在的創新藥市場增長中分羹。

英矽智能旗下臨牀進展最快的核心藥品 ISM001-055,目前暫未對外授權。

ISM001-055 主要用於治療特發性肺纖維化(下稱 “IPF”)。

據弗若斯特沙利文統計,2021 年全球 IPF 的市場規模為 33 億美元,預計 2025 年、2030 年可達到 50 億美元、71 億美元。

不僅如此,該市場的競爭並不激烈。目前市面上僅有 pirfenidone、nintedanib 兩款早在 2014 年就獲批的藥物可用於治療 IPF。公開數據顯示,2020 年這兩款藥物的全球銷售額合計已超 30 億美元。

FDA 已授予 ISM001-055 孤兒藥的資格認定,這意味着此後的臨牀試驗可得到税收抵免以及擁有獲批後長達 7 年的市場獨佔權。

一旦 ISM001-055 上市成功,由生成式 AI 進行研發的藥物不僅接受臨牀的考驗,同時還將參與市場競爭,這或許會給整個製藥行業帶來全新的變革。

“研發效率的提升 + 避免熱門靶點競爭” 的背景下,未能抓住 AI 行業變革機會的 CRO、創新藥企業是否面臨被淘汰的局面,或許將成為潛在隱憂。

不過,AI 藥物開發並不意味着就脱離了臨牀試驗,因此目前來看其更像是企業前期完成藥物發現的 “加速器”,對行業的顛覆效應仍需要時間的驗證。

“無論是 AI 做小分子還是 AI 做大分子,都需要經過濕試驗,也就是在臨牀前體內/體外模型來測試分子的有效性。” 上海一家 AI 製藥企業的從業人員向信風(ID:TradeWind01)解釋稱。

CRO 企業正成為英矽智能的供應商,負責為其提供臨牀前測試、化合物合成以及製造服務。2022 年,英矽智能向關聯方 CRO A 企業採購了 0.21 億美元的服務。

“CRO A 為我們的關聯方,因其聯屬公司擁有我們已發行股本的 5% 以上。據我們所知,除 CRO A 外,我們於業務紀錄期的其他四大供應商均為獨立第三方。” 英矽智能指出。

種種跡象表明,CRO A 企業或正是英矽智能的間接股東藥明康德。

失敗陰霾猶存

目前大陸企業在 AI 製藥方面也在逐漸發力。

今年 5 月,AI 製藥企業深圳晶泰科技有限公司(下稱 “晶泰科技”)宣佈與禮來簽署 AI 小分子新藥發現合作協議,預付款及里程碑總收益可達 2.5 億美元。

根據協議,晶泰科技將利用旗下的小分子藥物發現平台 ID4Inno,幫助禮來從頭髮現具有首創潛力的新藥,填補臨牀空白,之後再由禮來進行臨牀開發及商業化。

“這是目前國內單個 AI 新藥研發管線金額最高的合作。” 晶泰科技董事長温書豪指出。

諮詢機構瑞恩資本稱,晶泰科技擬以 18C 特專科技公司新規赴港上市,最快將於年內遞表。

屆時,港交所或將迎來多家 AI 製藥企業的同台競技。

不過從目前英矽智能已推出進入 2 期臨牀實驗的 AI 發現藥物進程來看,晶泰科技的推進速度較慢。官網顯示,晶泰科技利用 AI 發現的小分子 XBD-101 抗腫瘤藥物,目前正在美國、中國開展 1 期臨牀試驗。

放眼全球,目前 AI 製藥企業的商業模式基本如此:一是為藥企提供藥物發現等研發服務;二是開設自研管線,推動自有產品的上市;三是與藥企合作研發,並享受後續的商業化分成。

但目前全球的 AI 製藥企業業績表現都較為一般,且和創新藥企業一樣深陷臨牀研發推進失敗的陰霾中。

Exscientia(EXAI.O)所推出的全球首個 AI 設計的分子 “DSP-1181”,最終由於 1 期臨牀試驗未達到目標而遭到終止。2022 年營業收入和淨虧損分別為 0.33 億美元、1.43 億美元。

技術路線不同的 Recursion(RXRX.O)則是通過核心系統 Recursion OS 在生物和化學方面的數據模擬細胞模型,再以成像技術對細胞模型拍照並挖掘出疾病相關特徵。

Recursion 旗下可用於治療罕見病 GM2 神經節苷脂沉積症的 REC-3599 藥物管線,雖已完成 1 期臨牀試驗,但仍遭到終止。

2022 年,Recursion 營業收入和淨虧損分別為 0.40 億美元、2.39 億美元。

顯然,市場迫切需要一款 AI 開發的藥物上市,來印證其可靠性。